Arbeitersiedlungen und Werkssiedlungen

Bergbaukolonie im Ruhrgebiet

Quelle: RVR-Fotoarchiv (Krah)

Quelle: RVR-Fotoarchiv (Krah)

Ehemalige Werkssiedlung Eisenheim in Oberhausen

Quelle: RVR-Fotoarchiv (Schumacher)

Quelle: RVR-Fotoarchiv (Schumacher)

Staatliche und kommunale Maßnahmen oder Gesetze beeinflussten die Siedlungspolitik der Bergbaugesellschaften kaum, "sie war Ausdruck der patriarchalischen Ordnung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts" (Bronny/Jansen/Wetterau 2002, S. 25). Ein Beispiel für den Versuch einer staatlichen Beeinflussung ist das Ansiedlungsgesetz von 1876, das die Kosten für den Bau von Straßen, Schulen sowie Wasserversorgung und -entsorgung dem Bauherren auferlegte. Das Ansiedlungsgesetz trat aber nur in Westfalen in Kraft, im Rheinland wurde es durch Krupp verhindert. Jedoch umging man dieses Gesetz auch in Westfalen, denn anstelle von den Gesetzen unterliegenden Neubauten betrieb man den Ausbau alter Siedlungen, was dem gesetzlichen Reglement nicht unterlag.

Quelle: Autorenteam

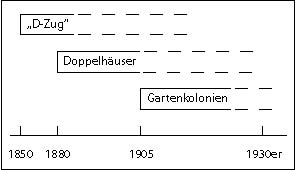

- "D-Zug" (ab 1850)

- Doppelhäuser (ab 1880)

- Gartenkolonien (ab 1905)

- Vertiefung: D-Zug

- Vertiefung: Doppelhäuser

- Vertiefung: Gartenkolonie Teutoburgia

Gleichzeitig zum Werkssiedlungsbau errichteten in der industriellen Früh- und Hochzeit private Unternehmer Häuser auf Spekulationsbasis. Dabei dominierten drei- bis viergeschossige Häuser mit Kleinstwohnungen und sehr einfachen hygienischen Einrichtungen. Meist entstanden sie an Ausfallstraßen von Orten, die sich so strahlenförmig bis zu den Nachbarsiedlungen ausdehnten. Andere Unternehmer bauten da, wo Baugrund zu kaufen war, mitten in der Feldmark und ohne feste Zuwegung (Dege/Dege 1983, S. 37).

Bis zum Jahr 1945 entstanden im Ruhrgebiet 311.363 Bergarbeiterwohnungen, von denen im Zweiten Weltkrieg 237.492 zerstört wurden. Mit dem Wiederaufbau nach 1945 begann eine umfangreiche Umwidmungsphase der verbliebenen Wohnungen in Eigenheime. Im Jahr 1955 waren ca. 55 % aller Bergarbeiterwohnungen privatisiert (Dege/Dege 1983, S. 53).

Die Zechensiedlungen der dritten Phase nach dem Zweiten Weltkrieg waren Ausdruck der allgemeinen Integration der Bergleute in das städtische Sozialgefüge. Dabei entfaltete sich der Bergmannswohnungsbau "von der Kolonie zur Siedlung mit urbanen Lebensformen unter starker Betonung des Eigenheims bei gleichzeitig zunehmender sozialer Differenzierung und abnehmender Berufs- und Firmengebundenheit der Bewohner" (Dege/Dege1983, S. 55).

Mit den Zechenstilllegungen seit der ersten Kohlenkrise 1958 gingen immer mehr Zechenhäuser in Privatbesitz über. Andere wurden abgerissen, wobei nicht nur die Bausubstanz sondern auch eine intakte Nachbarschaft und Sozialstruktur zerstört wurden. Aus dieser Erfahrung formierten sich ab Mitte der 1970er Jahre Bürgerinitiativen, die den Erhalt der Siedlungen forderten. Die Werkssiedlung Eisenheim in Oberhausen zählt hier zu den klassischen Beispielen. Bevor sich diese neue Wertschätzung der Erhaltung und Bestandspflege aber Ende der 1980er Jahre durchsetzen konnte, dominierte in einer vierten Phase eine ganz andere Denkweise den Wohnungsbau der Ruhrgebietsstädte.

Bis zum Jahr 1945 entstanden im Ruhrgebiet 311.363 Bergarbeiterwohnungen, von denen im Zweiten Weltkrieg 237.492 zerstört wurden. Mit dem Wiederaufbau nach 1945 begann eine umfangreiche Umwidmungsphase der verbliebenen Wohnungen in Eigenheime. Im Jahr 1955 waren ca. 55 % aller Bergarbeiterwohnungen privatisiert (Dege/Dege 1983, S. 53).

Die Zechensiedlungen der dritten Phase nach dem Zweiten Weltkrieg waren Ausdruck der allgemeinen Integration der Bergleute in das städtische Sozialgefüge. Dabei entfaltete sich der Bergmannswohnungsbau "von der Kolonie zur Siedlung mit urbanen Lebensformen unter starker Betonung des Eigenheims bei gleichzeitig zunehmender sozialer Differenzierung und abnehmender Berufs- und Firmengebundenheit der Bewohner" (Dege/Dege1983, S. 55).

Mit den Zechenstilllegungen seit der ersten Kohlenkrise 1958 gingen immer mehr Zechenhäuser in Privatbesitz über. Andere wurden abgerissen, wobei nicht nur die Bausubstanz sondern auch eine intakte Nachbarschaft und Sozialstruktur zerstört wurden. Aus dieser Erfahrung formierten sich ab Mitte der 1970er Jahre Bürgerinitiativen, die den Erhalt der Siedlungen forderten. Die Werkssiedlung Eisenheim in Oberhausen zählt hier zu den klassischen Beispielen. Bevor sich diese neue Wertschätzung der Erhaltung und Bestandspflege aber Ende der 1980er Jahre durchsetzen konnte, dominierte in einer vierten Phase eine ganz andere Denkweise den Wohnungsbau der Ruhrgebietsstädte.

- Vertiefung: Siedlung Eisenheim in Oberhausen

Informationen zu den Arbeiter- und Werkssiedlungen im Ruhrgebiet erhalten Sie u.a. auch beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) (o.J.): Westfalen regional. http://www.lwl.org/LWL/Kultur/Westfalen_Regional/Siedlung/Arbeitersiedlungen/

(zuletzt aufgerufen am: 24.02.2009).